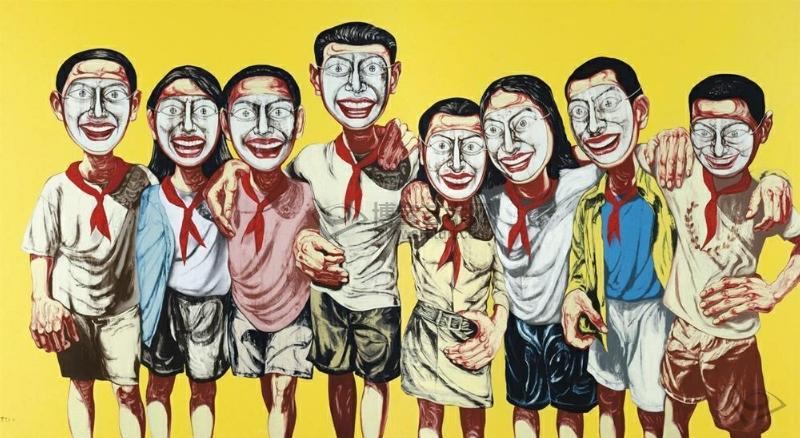

月前參加了一個舊生聚會,除了其中一位比較熟稔之外,所有與會的舊同學,自畢業後便再沒有聯絡過,算來也有廿多年了。舊朋友相聚,免不了細說當年往事,甚至找來舊照,比較相片裡外的歲月痕跡。我很喜歡這些聚會,一來可以安撫我這位海歸華僑寂莫的心,二來大家可以交換記憶。原來記憶並不是完美的,人只會記得喜歡記起的事情。幾個臭皮匠,把記憶中的母校拼湊起來,把印象裡的校園生活修補得更完善。

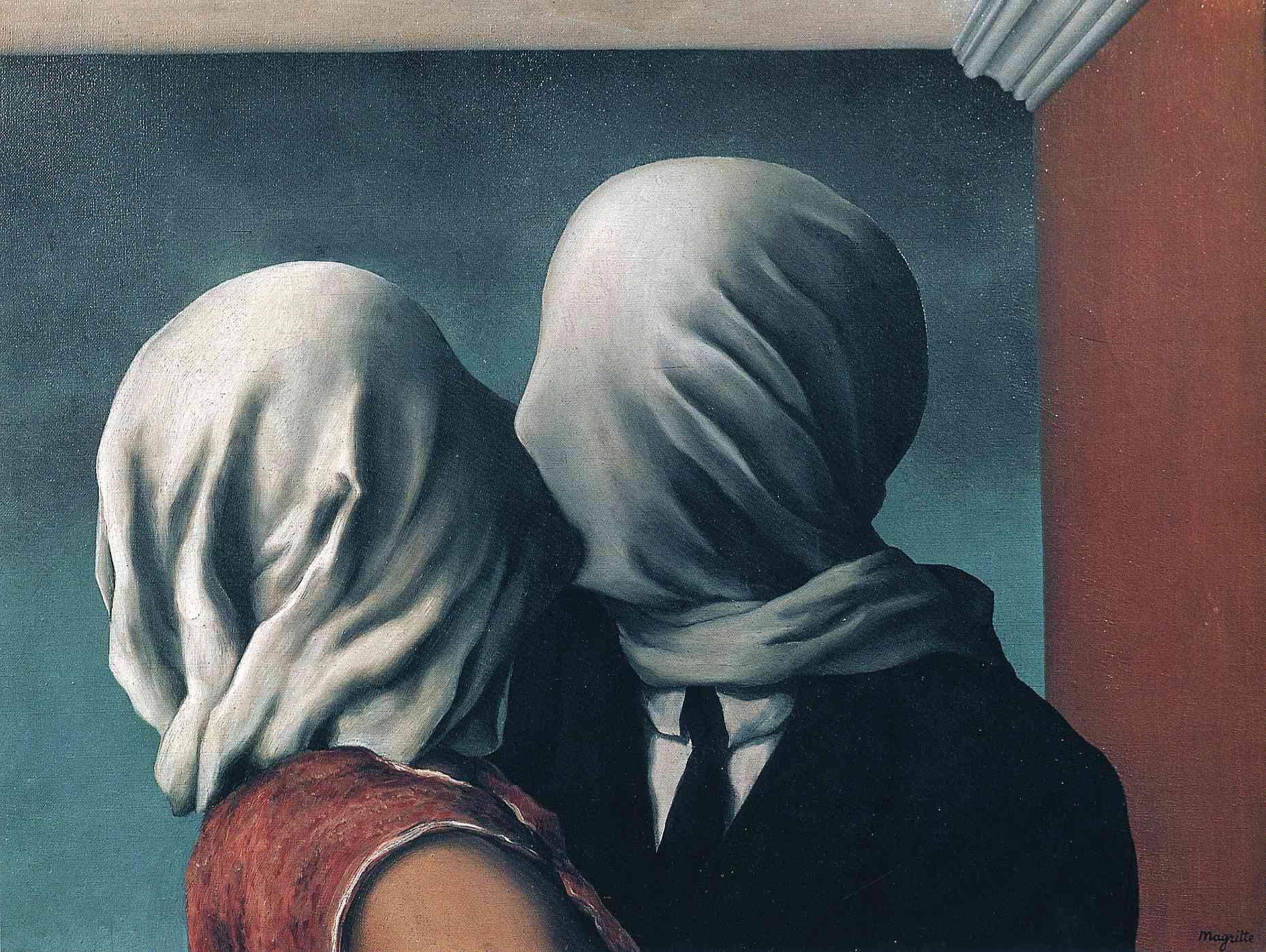

然而,舊生聚會最尷尬的場面,莫過於因為年紀大記憶力衰退關係,竟然記不起當中與會某舊友曾經同窗共讀的任何片斷,就像從來沒認識過這個人一樣。有時候想,一段忘記了的友情,到底還算不算朋友?畢竟曾經一起生活過,一同快樂,一同分憂。假如我還記得這份舊情該多好,一個晚上,我們可以儘情地交換年少時的瑣碎記憶,細說某班主任的嚴厲教誨、鄰班的女同學如何清麗動人,還有上化學課時的種種糊塗事。

人能夠自主自己的記憶多好。把該忘的都忘掉,該記得的都牢牢記著。如此,人的回憶世界都變得完美無瑕。今天,你擁有過一段感情,有過一段快樂的日子,請把你這一切都緊緊記住。因為許多年後,只要你還記得這個人、這段日子,或許你仍然可以擁有著這份情。

416