天后雖然屬於銅鑼灣區,但天后和銅鑼灣漸漸變成了兩個不同地方的代名詞。一般人約定俗成的天后區是維多利亜公園以東至北角一段,那裡食肆林立,是一個美食天堂; 而銅鑼灣區則是維多利亜公園以西,崇光百貨公司一帶,兩個地區跟地下鐵路的銅鑼灣站及天后站位置吻合,典型地因為香港地鐵站而被民間規劃出來的獨立區域。天后本身並不是官方的行政區域,也不存在於地圖上。然而,有趣的是,從前銅鑼灣(約定俗成在崇光百貨公司一帶,下同)原來不叫銅鑼灣,而舊時所指的銅鑼灣其實就是今日天后的位置。更有趣的是,香港島曾經以天后的舊名字命名,要不是當年英國人失魂,把香港村拿來稱呼香港島(見《香港為什麼叫香港?》),或許今天香港會以天后的舊稱來命名。

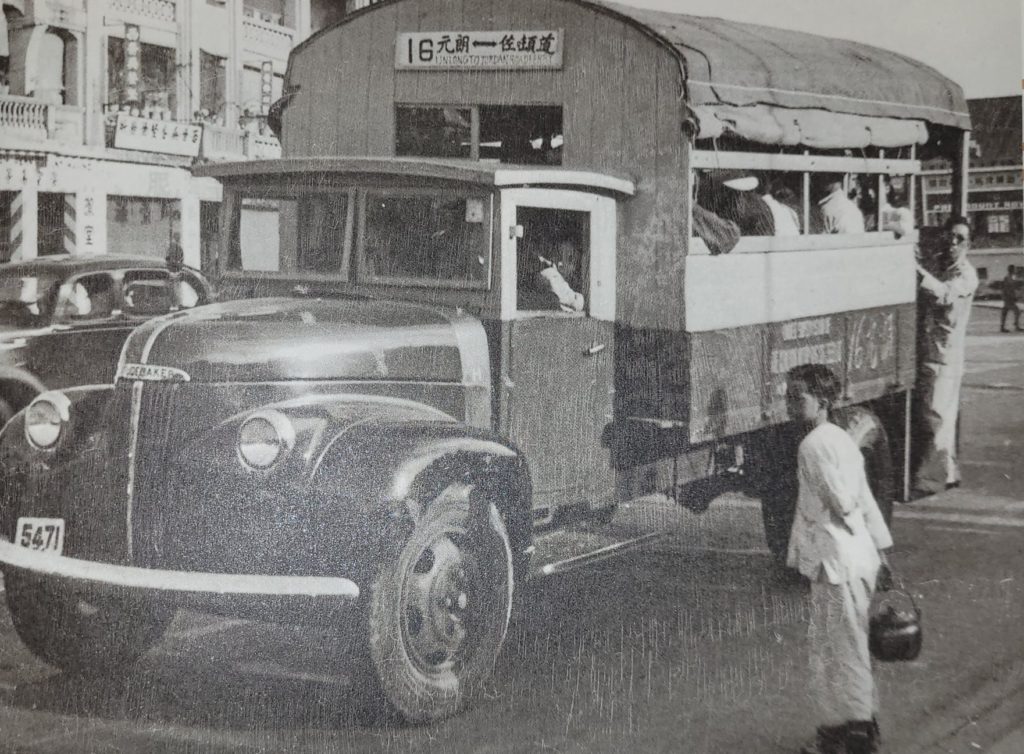

翻查資料,今天的銅鑼灣區在開埠初期稱為東角(見《西角、東角、北角》),今天銅鑼灣東角中心門前有一條小道通往世界貿易中心,名字叫『東角道』,就是未填海前的東角遺留下來的痕跡。而當時銅鑼灣的中心地帶,其實就是今日的天后區,你不難發現一些早年規劃的社區設施統統都在天后區內,例如銅鑼灣街巿、銅鑼灣社區中心、銅鑼灣消防局等等,可見『銅鑼灣』被移到崇光百貨公司一帶其實只是近三四十年的事。反而今天的銅鑼灣區,曾經有一段時間屬灣仔區,開埠時期的『四環九約』中的『下環』,就是今日的灣仔,範圍包括銅鑼灣。時至今日,有些小巴司機仍愛以舊地名 ——『灣仔大丸』—— 來指銅鑼灣糖街的小巴總站。舊大丸百貨公司位於糖街後面的記利佐治街,用今日的區域概念來理解,以『灣仔』來稱呼這個地方,份屬『老點』。

雖然天后這個名字是因為當年地鐵站規劃而被創造出來,但這個名字卻非憑空想像出來。故名思義,天后乃以大坑天后廟道的天后廟而得名,而這個天后廟又牽連到一個更古舊的地名 —— 紅香爐。根據饒玖才的《香港的地名與地方歷史》裡提及:

『位於昔日銅鑼灣東南部海旁的天后廟,初由九龍灣蒲崗村民戴氏家族倡建,其確實年代無可考 ⋯⋯ 戴氏家族原為廣東客家人,後遷居九龍灣,他們經常駕艇到銅鑼灣一帶割水草。據傳說,某次他們在該處岸邊拾得一紅色的木製香爐。將其置於岸邊。後查為潮汕商船供奉之物,因搬運時不慎流失,漁民將其送還商船。不久商船遇風沉沒,香爐又再飄回銅纙灣,漁民認為是天后顯靈,故集資建廟以供奉天后,而香爐亦成「鎮廟之寶」。』1

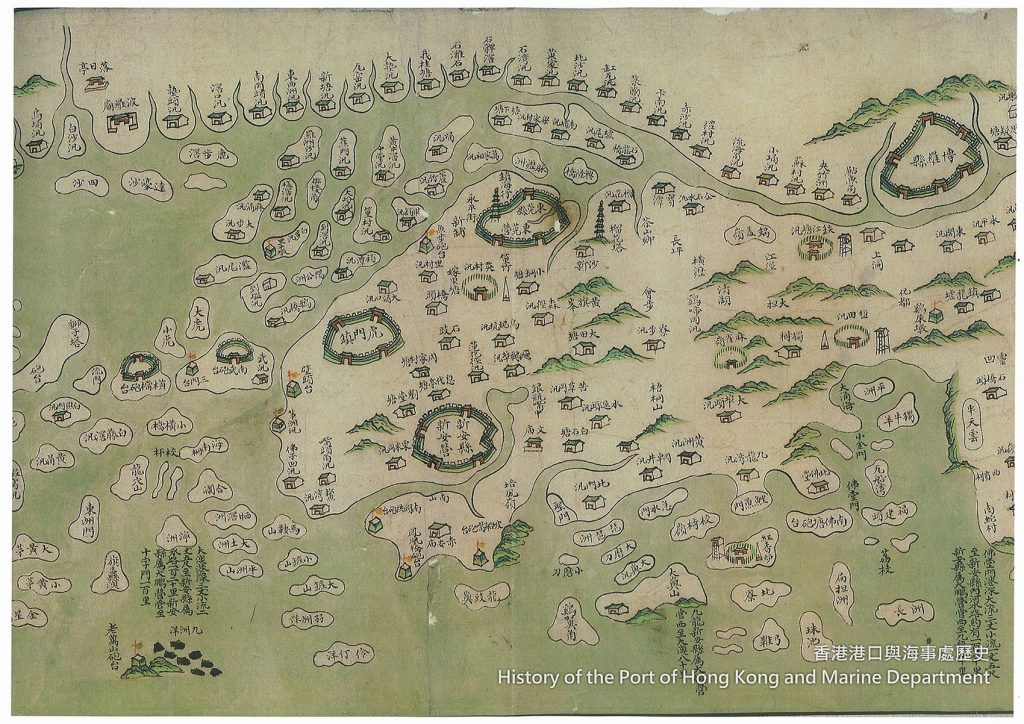

可見紅香爐這個地名跟天后廟有直接關係,而且是先有天后廟才有紅香爐這個地名,而天后廟後的紅香爐峰,這個名字則一直沿用至今。據前香港歷史博物館總館長丁新豹博士研究所得,紅香爐天后廟的歷史可以追溯至清朝道光年間2。然而,紅香爐這個地名卻早於康熙四十三年已經出現3,以邏輯推斷,天后廟也應該早在康熙年間已經存在,要不,以上紅香爐的典故只能屬訛傳。

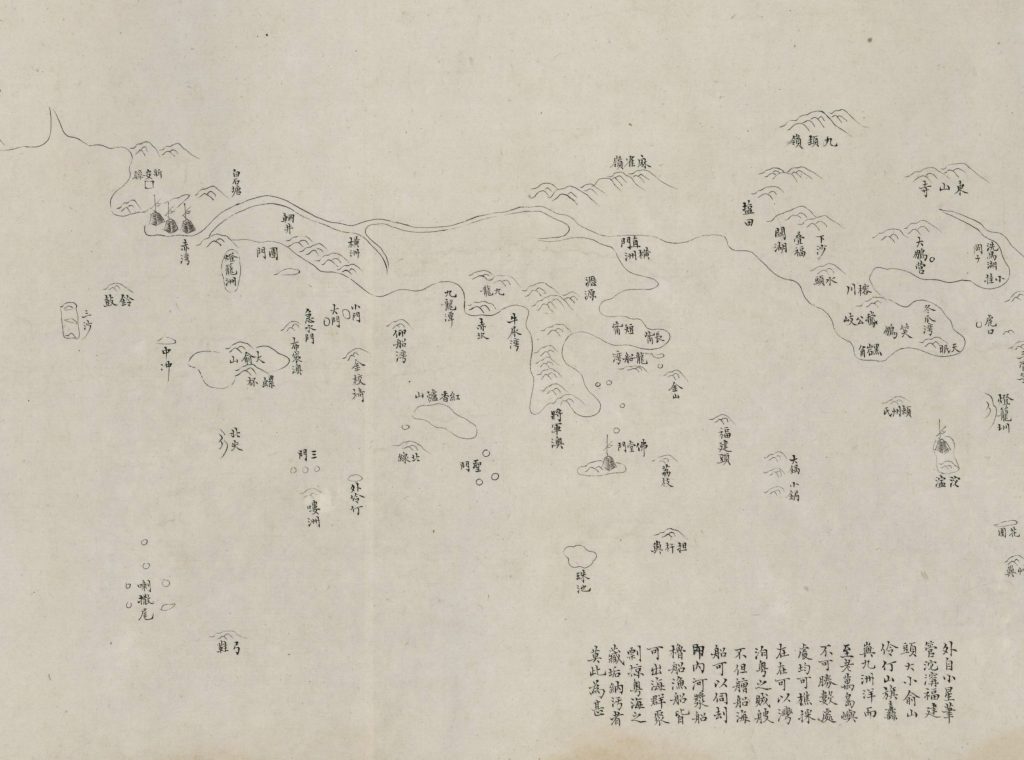

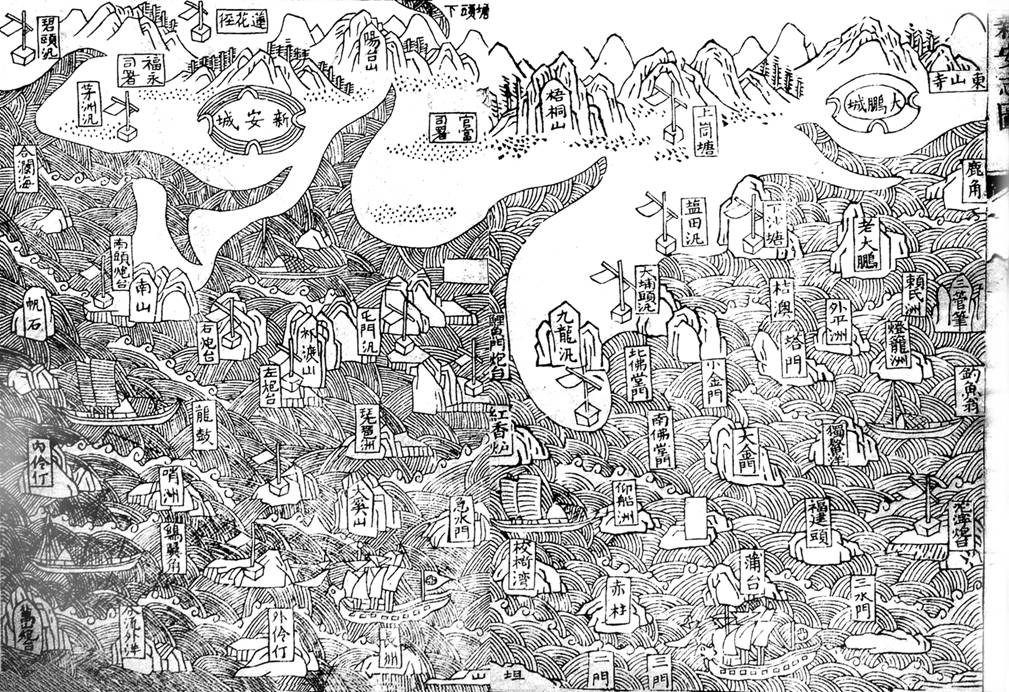

據 1841 年的人口普查資料顯示4,紅香爐村只有 50 人,一般沿海地圖都不會去記錄這條小村,所以在遷界以前(見《曾令香港沉淪的遷界令》)紅香爐村是否存在不得而知。直至康熙年間,因為海盜猖獗,加上西方列強虎視眈眈,清朝廷在紅香爐設置汛站,而『紅香爐』這個地名便開始出現在沿海海防地圖上。因為清朝的沿海圖比較重視防務,大多著重記載汛站而忽略民間村落,所以有一段時期紅香爐水汛成為了香港島的代名詞,箇中原因很簡單,當時清廷視香港為邊防要塞多於商貿港口(見《西貢與屯門:東與西的微妙關係》)。閩浙總督顏伯燾在道光廿一年的奏摺中有說:

『香港為商船內駛必由之路,其島曰紅香爐,上有營汛居民,並非偏僻小島可比。』5

那時候鴉片戰爭正打得如火如荼,假如當年《南京條約》由清方擬定,難保香港不會被正名為『紅香爐』,也就是今日的天后。

- 〈銅鑼灣的變遷〉.《饒玖才香港的地名與地方歷史》.饒玖才.天地圖書有限公司.2011 年初版

- 紅香爐與紅香爐天后廟

- 紅香爐水汛

- Hong Kong Gazette, No.2, 15 May 1841

- 引自文慶等(編):《道光朝籌辦夷務始末》(北京:故宮影印本,1930年)卷30,頁17。

467