年初香港電台十大中文金曲給盧國沾先生頒了一個金針獎。在盧國沾眾多出色作品之中,《每當變幻時》必然是其代表作之一,歌詞中慨嘆時日一去不返的蒼涼,對九七過後的香港人而言,更是百感交集。說起《每當變幻時》這首歌,作曲者原來一直被張冠李戴。在 Google 搜尋『每當變幻時 作曲』時,仍然發現不少結果顯示作曲者為『周藍萍』。實情是《每當變幻時》原曲為台灣日治時期的日文歌《莎韻之鐘》,網上資料顯示作曲者為古賀政男。錯誤流傳了一段頗長日子,更有人懷疑當年周藍萍盜用云云。

其實《每當變幻時》翻唱自國語歌《月光小夜曲》,而《月光小夜曲》的原曲被發現過程頗有戲劇性,以下是一段從網上找來的資料:

莎韻的故事沉寂了 近 60 年之後,歷史的記憶又被喚醒。民國 81 年(1992),一位16歲的日本高中女生來台參加羽球賽, 在 KTV 唱卡拉 OK 時,聽到《夜(月)光小夜曲》,很喜歡這首歌,回國後將這段遊記投稿報刊。經過媒體追查,才得知這首歌的原曲是《莎韻之鐘》,後來日本 NHK 電台前來台灣拍攝《莎韻之鐘》記錄片, 追尋這段殖民地時期的歷史往事。1

畢竟知道這個宜蘭故事的人不多,也就沒有人來紏正《月光小夜曲》資料上的錯誤。都拜互聯網普及所賜,資訊流通發達了,甚至有人把《莎韻之鐘》放上 Youtube,才逐漸揭露了這個誤傳。

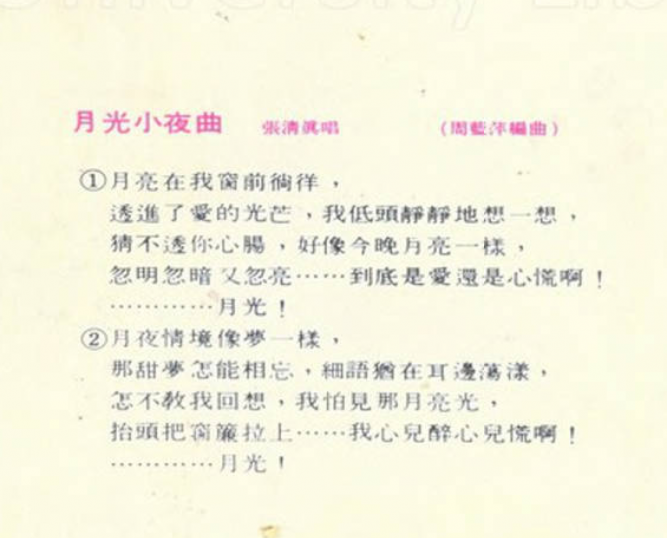

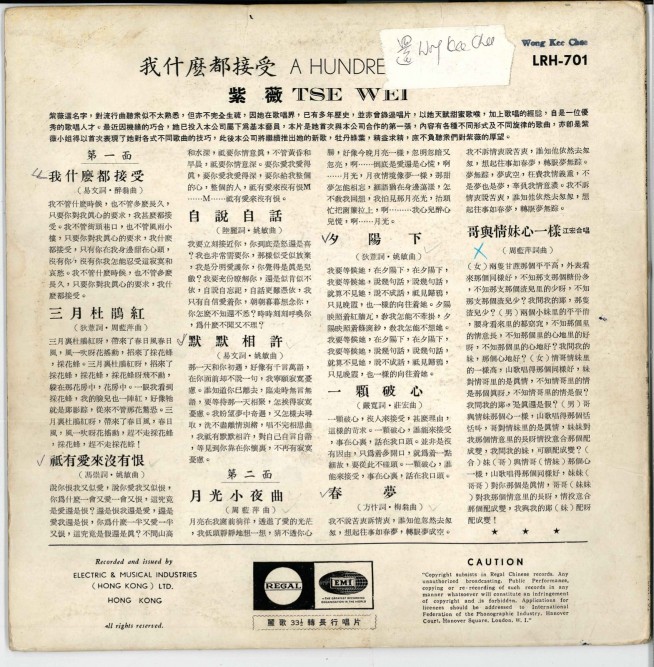

然而,這個誤傳跟周藍萍無關,更談不上盜用。據知《每當變幻時》的前身《月光小夜曲》最早出現於 1962 年台灣張清真的《一曲寄情郎》大碟,當時的歌紙只寫上『周藍萍編曲』,然而張清真並未把《月光小夜曲》唱紅。四年後,紫薇把這歌唱紅了起來,但在其大碟的歌紙上,竟然錯誤把《月光小夜曲》由『周藍萍編曲』抄成『周藍萍曲』。往後的《月光小夜曲》和《每當變幻時》翻唱版本,有一部分作曲填詞從缺,但其餘都寫錯為周藍萍作曲。

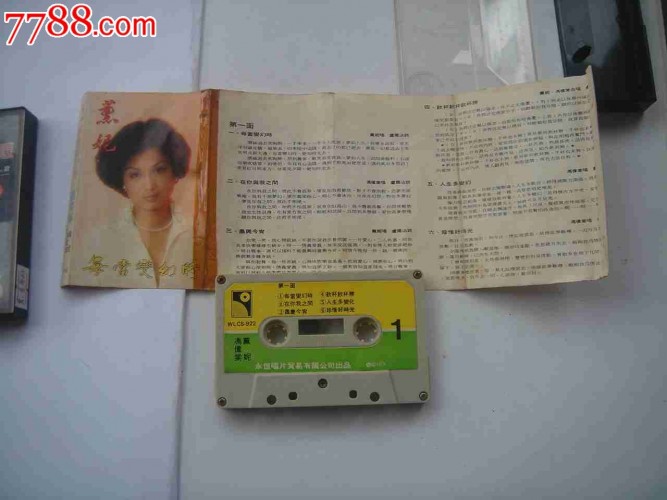

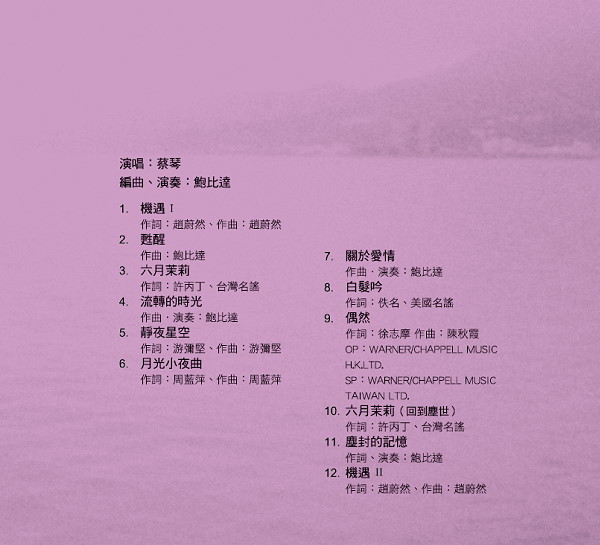

到八十年代初,蔡琴《不了情》大碟內的《月光小夜曲》,周藍萍忽然又被兼任了填詞,這個錯誤不知道是從《不了情》開始,還是更早之前已有。往後的《月光小夜曲》便被統一為周藍萍作曲及填詞。自始《每當變幻時》便寫錯周藍萍為作曲者,直至 2007 年的楊千嬅版本,這個錯誤也沒有被糾正過來。說到錯得最離譜的例子,要算 1988 年徐小鳳《別亦難》大碟內的《月光小夜曲》,作曲人竟然寫上了『王福齡』。假如最早的《一曲寄情郎》大碟裡的資料沒錯的話,周藍萍根本沒說過自己是作曲者,至於周藍萍是否《月光小夜曲》的填詞人呢?我看這方面的資料也值得商榷。

1. http://www.tonyhuang39.com/tony0679/tony0679.html

鳴謝中文大學圖書館 貝蒂/異旺 以及中文大學音樂系資料館

451